「教育」とは何のためにあるかを改めて考える

なぜ「地域教育」なのか

最初にお断りしておくと、私は学校の先生ではありません。

そういう意味では資格としての教員=「教育者」ではありません。

ですが、自治体のGIGAスクール構想に関わるICT支援員の仕事だったり、その前に一人の親だったり、子どもに影響を及ぼすという意味では、広義の「教育者」であるといえるかもしれません。

私は2020年4月に個人事業主として起業しましたが、最初から教育関連の事業をやろうという気持ちはありませんでした。

もちろん関心がなくはなかったのですが、教員でもないし、教育に携わったこともないので、教育方面での強みといえるものがないことから事業として扱う領域としては考えていませんでした。

でも起業前後でいろいろなセミナーに参加したり、いろんな人と仕事をしているうちに、地域でのしごとやまちづくりに関わるのであれば教育は欠かせない要素なのではないかと考えるようになりました。

なぜならば、まちの最も重要な構成要素は「人」だからです。

人がいなければまちというものは存在しえません。

そしてその人をつくるのは教育です。

ここでの教育は学校での教育に限らず、地域で行われる教育に関わること全体を指します。

私はこれをざっくり「地域教育」と呼ぶことにしています。

あるオンラインセミナーで、「自地域肯定感」という言葉を知りました。

文字どおり、自分が住んでいる、または関わっている地域への肯定感のことです。

自分の地域や地域の人を知ることは、地域への愛着や肯定感を育む。

自分が根差している地域への肯定感が生まれれば、自己肯定感が自然に育まれる。

というような内容でした。

なるほどと思いました。

おそらく自地域肯定感が自己肯定感を育む背景には、地域や地域の人をよく知っていること=地域とつながっていることがあるのではないかと思います。

そしてこのつながりが、いわゆる窮屈な「しがらみ」だと決して自己肯定感は生まれてはこないだろうと思います。

「好きなことをやればいいよ」と温かく見守ってくれる寛容さと、重大な危険があるようなときには叱ってくれる本気度のある関わりだからこそ、そこに安心感が生まれ、まちへの愛着も沸くのではないかと思います。

そうなれば、一度はまちの外へ出るとしても、将来何かのきっかけで「地元に帰る」という選択肢として大きな位置を占めることもあるのではないか。

(少なくとも嫌いな地域だったら、帰りたいとは思わないですよね。)

そのため、地域とかまちの維持を考えるのであれば、「教育」の視点は絶対欠かせない、特にこれからの時代はより重要なテーマになると思うようになったのでした。

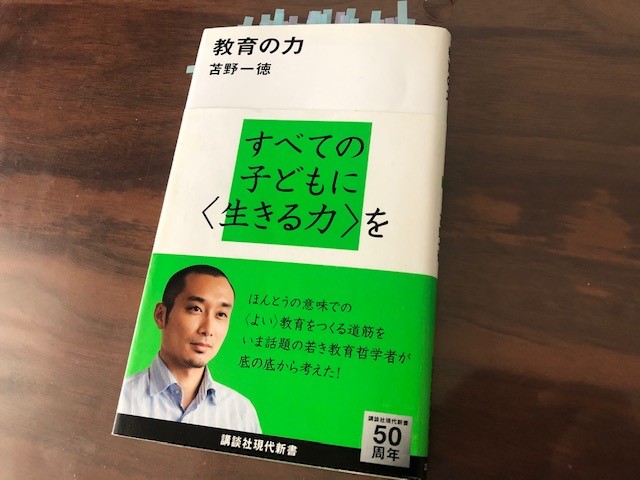

本書での学び

前置きが長くなりました。

そんな背景を踏まえ、曲がりなりに「地域教育」に関わる一人として、本書で印象に残ったキーワードは以下の2点です。

- 「学びの個別化」「学びの協同化」「学びのプロジェクト化」

- 「人間関係の流動性」

ほかにも、「公教育はすべての子どもが自由に生きるための力を育むとともに、社会における自由の相互承認の土台となるべきものである」というような重要テーマももちろんあるのですが、ここではこの2つに絞って考えてみたいと思います。

(1)「学びの個別化」「学びの協同化」「学びのプロジェクト化」

これらに関しては、ICT支援員として学校教育に関わっているということが大きいです。

GIGAスクール構想ですべての小中学校の児童生徒に、1人1台端末が配布され、「個別最適化」ということが盛んに叫ばれるようになりました。

そのおかげもあって、一人ひとりに合わせた「学びの個別化」に関しては注目を集めるようになっています。

著者は次のように述べています。

学びのあり方も進度も、興味・関心も人それぞれ異なっています。その意味で画一的・一斉型の学びは、実は非常に効率の悪いものなのです

そういったこともあり、「個別最適化」は子どもたちにとっては確かに望ましい方向性であることは間違いないと思います。

ただ反面、それが行き過ぎるあまりに「孤立化」に陥ってしまうのではないかということを危惧しています。

つまり1人1台端末を使えば、一人ひとりのペースに合わせて最適な学習を進められるなら、「自分でやればいいじゃん」「自分ができればいいじゃん」というような雰囲気になってしまわないかということです。

それでは格差も広がるばかりだし、学校において重要な仲間意識だとかチームプレイのようなものが抜け落ちてしまうのではないかと思います。

また、壁にぶつかったときの閉そく感などへのフォローもなかなかできません。

放っておけば「個別化」の行き過ぎによる「孤立化」を生み出さないためには、ことさらに「協同化」「プロジェクト化」を意識していく必要があるのではないかと思いました。

ある分野において理解の進んでいる子が理解が遅れている子に教える、他の分野では他の子が教え役になることだったり、「好き」を軸にあるテーマについて役割分担しながら探究するといったことが今後は重要になってくるのではないかと思います。

そうなれば先生がなんでもすべてを子どもに教えるという必要はなくなります。

先生の負担軽減にもつながり、児童生徒の自主性を引き出すことにもなるので一挙両得です。

先生と子どもたちとの関係性も変わっていきそうです。

(2)「人間関係の流動性」

もう一つが「人間関係の流動性」についてです。

私は学校教育に限らず、地域全体で行われる教育、「地域教育」に関心があります。

著者は本書の中でこんなことを言っています。

今の学級性は、多くの場合、「人間関係の流動性」があまりにもなさすぎだとわたしは思います。その上、クラスの団結、仲間意識、といったものが強調されすぎて、そこから抜け出すことがなかなか許されない

この問題に対処するには

過度に同質性を求められる集団の中で、時に”サバイバル”しなければならない空間に子どもたちを閉じ込めるのではなく、「人間関係の流動性」をある程度担保し、同質性から離れられる機会を保障する

ことだといいます。

地域にいる多くの大人と関わることは、先ほどの自地域肯定感の重要な要素でもあります。

また、今であればインターネットを使って地域を飛び越えて、日本中の人、世界中の人と関わりを持つことだって考えられます。

そうした多様な人間関係や自分が関わるコミュニティを持つことで、地域や学校などのいわば閉じた世界に限定された居場所だけではなく、複数の居場所を持つことができるのではないか。

それによってどこかで居心地の悪い想いをしても、そこから「逃げる」という選択肢を持つことができます。

そうすれば自己否定の感情を持つこともなくなるのではないかということです。

もちろん地域内での多様な人たちとのつながりは、地域を持続的なものにするためには欠かせない要素です。

こんなすばらしい生き方をしている大人が地域にいることがわかれば、それを見た子どもたちも地域で生きていけるという希望を持つことができます。

つまり多様な人間関係をつくることが、子どもたちの多様な選択肢につながることになるのではないかということですね。

そのため、私が参画している「一般社団法人ときがわ社中」では、子どもも大人も含めた地域の多様な人たちが関わる地域教育の姿を目指しています。

===

ちょっと長く、そして熱くなりすぎましたので、一旦ここまでにしたいと思います。

著者の苫野さんは、「教育哲学者」としてほかにもいろんな本を出しているようなので、別の本もぜひ読んでみたいと思います。

なお、本書から気になったところを抜粋して、以下にまとメモしています。

(「⇒」は個人的なメモです)

お付き合いいただき、ありがとうございました。

===

↓ 以下、まとメモ

まとメモ

・【著者が描く教育の構想・プランの2つのポイント】

①学びのあり方を、今のような画一的・一斉型のものから、学びの「個別化」「協同化」「プロジェクト化」の融合型へと転換していくこと

②閉鎖的になりがちな学校をさまざまな仕方で開き、子どもたちが多種多様な人たちと交われる空間をつくること

・学びのあり方も進度も、興味・関心も人それぞれ異なっています

→ 画一的・一斉型の学びは、実は非常に効率の悪いものなのです

⇒ 画一的・一斉型の「効率の良さ」は、実は教える側の行政や学校や教員によっての「効率の良さ」にすぎないのではないか

=手間がかからない

序章 そもそも教育は何のため?

・人間は、自らが生きたいように生きたいという欲望、つまり<自由>への欲望を本質的に持ってしまっているがゆえに、この<自由>を求めて、相互に争い合い続けてきた

・自分が<自由>になるためには、他者の<自由>もまた、つまり他者もまた<自由>を求めているのだということを、ひとまずお互いに承認し合う必要がある

→ 自由の相互承認の原理

・自由の相互承認の原理を現実のものとするためには

①法によって理念的に保障する

②すべての子ども(人)が<自由>な存在たりうるよう、そのために必要な”力”(教養=力能)を育くむことで、各人の<自由>を実質的に保障する=公教育

・公教育は、すべての子どもに、<自由>に生きるための”力”を育むことを保障するものであると同時に、社会における<自由の相互承認>の土台となるべきもの

・<自由の相互承認>だけが、わたしたちが<自由>に、そして平和に共存するための最も根本的な社会原理です。そしてだからこそ、わたしたちはその”感度”を、すべての子どもたちに育んでいく必要がある

・教育政策は、ある一部の人(子ども)たちだけの<自由>を促進し、そのことで他の人(子ども)たちの<自由>を侵害するものであってはならず、すべての人の<自由>を促進している時にのみ「正当」といえる

→ <一般福祉>の原理

・わたしたちは、「平等」のためにこそ、「多様」な手段をとる必要があるのです。つまり、義務教育の入り口における「教育の機会均等」と、出口における「<教養=力能>の獲得保障の平等」を達成するためであれば、そのための方法は多様でありうるし、またあるべきだということ

第1章 「学力」とは何か

・(公)教育が育むべき<教養=力能>とは・・・最も根本的には、一人ひとりの子どもたちが<自由>になる、つまりできるだけ「生きたいように生きられる」ようになるための”力”

→ ”力”とは①「学力」、②「相互承認の感度」である

・(産業主義の時代には)企業は学校で「何を学んだか」よりも、むしろ忍耐強く勉強する姿勢の方を求めていた

→ ポスト産業社会においては、従来のように知識を「ため込む力」より、自ら考え自ら学ぶ力を持った”人材”が、これまで以上に必要とされている

・現代の公教育がその育成を保障すべき「学力」の本質、それはとどのつまり、「学ぶー力」のことである・・・教育は、子どもたちに「学ぶ力」を育むことで、その後の長い人生において「自ら学び続ける」ことを可能にする、その土台を築く必要がある

・「学び続ける力」がなければ、個人が市場に置いて低い価値しか与えられない社会

→ 「学習資本主義」社会(苅谷剛彦)

→ 現代社会はわたしたちに「学び続ける」ことを強要する社会であり、そこから「降りる」ことを許容しない、ある意味ではきわめて息苦しい社会

第2章 学びの個別化

・3つのキーワード

①学びの個別化

②学びの協同化

③学びのプロジェクト化

・効果的な学びの方法は、人によっても、またその成長段階においても、時と場合によってそれぞれ異なっているものなのです。同じ内容を、同じ順序、同じペースで、また同じようなやり方で勉強させるのは、その意味でやはり非効率的な方法といわざるを得ない

・学びの個別化の3つの要点

①子どもたちが教師のサポートを得て、自ら学習計画を立てこれを実行していくこと

②個別的な学びに「協同的な学び」を融合させること

③教師は主として、子どもたち自らの個別的および協同的な学びを、支援し導く役割を担うこと

第3章 学びの協同化(協同的な学び)

・「学び合い」はこのように、教師一人の授業力に頼りすぎるのではなく、多様な子どもたちの力を持ち寄ることで、全員の実りある学びを達成することを目指す授業のあり方なのです

第4章 学びのプロジェクト化(プロジェクト型の学び)

・すべての子どもに同じ内容を、同じ方法、そして同じ進度で勉強させれば、その方法や進め方に向いた子どもは”成功”しても、そうでない子どもは”成功”しにくくなってしまうのは当然のことです。要するに画一的な教育システムは、システムそれ自体が、それに合う子どもと合わない子どもを自動的につくり出してしまうものなのです

第5章 学力評価と入学試験

・「学ぶ力」としての学力の「評価」は、そのあいまいさと恣意性のために、子どもたちの人生を大きく決定づけてしまう「選抜」の基準とするにはあまりに乱暴な話だとしても、「子どもたちの学びと教師の授業の改善」という目的のためであれば、それなりに有効な方法として整備していくことができるはずなのです

第6章 学校空間の再構築

・学校は時代と共に変わっていく(べき)ものです

⇒ 実際は時代が変わっても学校や教育制度が変わらずに、社会とそぐわなくなってきている側面があるのではないか

・今の学級性は、多くの場合、「人間関係の流動性」があまりにもなさすぎだとわたしは思います。その上、クラスの団結、仲間意識、といったものが強調されすぎて、そこから抜け出すことがなかなか許されない

・今日多くの子どもたちは、閉鎖的な空間の中でますます同質性の中に沈み込み、その中でできるだけ摩擦を起こさないよう、”空気”を読み合いながら学校生活を送っている

・価値観の多様化とその相互承認が進展している一方 ― あるいは進展させなければならないにもかかわらず ― 学校・学級は、その多様性を許さない”空気”を持った、新たな”習俗”になってしまっている

・この問題をどうすれば克服していくことができるか?

→ それぞれの生徒が、自分なりの仕方で多様な人たちと多様な人間関係をできるだけ豊かにつくっていける環境を整備すること

→ 過度に同質性を求められる集団の中で、時に”サバイバル”しなければならない空間に子どもたちを閉じ込めるのではなく、「人間関係の流動性」をある程度担保し、同質性から離れられる機会を保障する

・日常的・継続的に学び合う機会を豊富につくることができれば、むしろ子どもたちは、自分なりの仕方で多様な人とかかわっていく力を育んでいくものです

第7章 教師の資質

・教師はむしろ、一人ひとりの子どもに応じて、また状況に応じて、これら専門的な知識・技能を柔軟に編み変えていく、そのような「省察的実践家」であることが求められている

・子どもたちの学びを支え導く教師自身が、つねに「学び続ける」こと。これが「省察的実践家」としての教師に求められていること

・子どもたちに対する教師の「信頼・承認」こそが、「相互承認の感度」を育むための最も重要な土台である

・教師が信頼すべきは、子どもたちの成長です。今の自分の期待が裏切られるのは、いわば当たり前のことです。子どもたちはつねに成長の途上にあるのだから、親や教師の期待に、いつでも応えられるわけがないのです。だから教師は、その成長を、忍耐強く信頼し続ける必要があるのです

・わたしの考えでは、教師自身もまた、保護者や教育委員会、あるいは社会一般から、十分に信頼される必要がある

・教育の使命は、むしろ子どもたちのさまざまな”失敗”を容認し、やり直しの機会をサポートし、そのことによって、より<自由>に、つまり生きたいように生きられるための力能を、長い時間をかけて育むことにあるはずです。

・教育はこの”失敗”を、思う存分に経験できる現場であるべきです。”失敗”から学ぶことを、奨励しまた支えることのできる場であるべきです。・・・そのような忍耐を持って子どもたちの成長を信頼できる教師を支え育てるためにこそ、「忍耐強い信頼」は、保護者や地域の人たち、そしてまた教育行政に携わる人たちなど、周囲の人たちにとっても重要な資質であるはずなのです。

第8章 教育からつくる社会

・たとえこの世が競争社会であったとしても、否、だとすればなおのこと、とりわけ義務教育は、過酷な競争社会であるよりも、「心の安全基地」であるべきです。信頼と承認の砦に守られる経験こそが、過酷な競争社会にチャレンジしていける、「自己信頼」「自己承認」の感度を育むからです

・ただひたすら何かの競争ゲームに勝ち残ることを教え、そこに焦点を合わせた教育に特化するよりも、自分なりの生き方を見出し営むための、そしてまた、人生のさまざまな転機において”再チャレンジ”するための”力”をこそ、子どもたちに育むべきです