「答えを探す」のではなく、「問いを立てる」

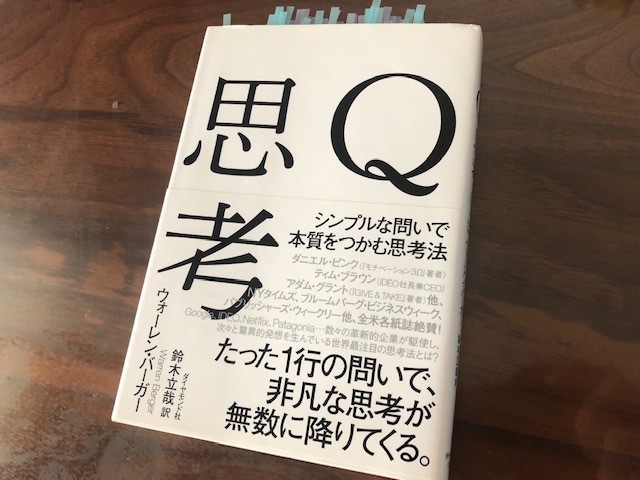

今回取り上げる本は、『Q思考 シンプルな問いで本質をつかむ思考法』です。

いうまでもなく、本書で最も強く主張されているのは、「問い」を立てることの重要性です。

VUCAと呼ばれる不確実で複雑な今の時代にあっては、「正解」の尺度が揺らいでいます。

また、AIや通信技術の発達により、正解がある問題であればこれらの技術に人間は太刀打ちできないようになってきています。

さらには問題を解決するためのツールやデバイスも多数存在し、後から後から増えるため、もはや何が最も性能がいいかを判断することも難しくなってきています。

このような時代には、問題を解決する力の重要性は相対的に低くなっているといえます。

そのような状況に対して、山口周さんも『ニューエリート』の中で、「問題を解決する力」よりも「問題を発見する力」の方がであるということを述べています。

本書でも「質問は答えに勝る」という言葉があるように、すべての変化や成長はここから始まるというスタンスをとります。

「問い」を立てることにより、その問題が自分ごとになり、物事を動かすことのできるパワーを生み出すことができるというのが概略です。

マイクエスチョン

本書を読んでもっとも印象に残ったのは以下の一節です。

生徒たちの頭の中に質問が生まれるまで待ったのは、質問の所有権を移したということにほかならない。質問をする代わりに、それについて生徒たちが自分で考える時間を当たることで、その問題を彼ら自身の問いに変えたのだ。

これは教育分野について書かれた部分になりますが、子どもの教育にとどまらず、大人にとっても重要な意味を持っていると感じました。

質問を向けられると、人間は答えを探し始めます。

そのため、答えを教えるのではなく、自分を考えることができるような質問を投げかけることが大事なのではないかと、これまでは思っていました。

でもそうではなかった。

投げかけられた質問はあくまで先生(教育分野であれば)の質問であって、生徒にとっては自分の外から入ってきた疑問にすぎないのではないかということです。

つまり、質問を投げかけられたからといって、必ずしも自分ごとになるとは限らないということだと思ったのです。

これまで私は、比企起業大学の講師としてワークシートの設問を考えたり、いろんなワークショップや読書会などで参加者への質問という形で参加者同士のアイデアの掛け合わせを促したりするというようなことを行ってきました。

確かにそこで「答え」が出てきたものの、どれだけその問いが自分ごとになったのかまでは推し量ることができませんでした。

本書では、それを一歩進めて、問題を自分ごとにするためには、自分で「問い」を立てることが必要ということが書かれていたのです。

それが端的に示されていたのが、次の部分です。

「自分で問いを立てると、それに答えることが自分の仕事だという気分になると子どもたちは言っています」

これは大きな気づきになりました。

「マイプロジェクト」という取り組みが、最近はキャリア教育などの教育分野で実施されていますが、その前提として「マイクエスチョン」を探求するようなものを独立させてもいいのではないか。

それくらい重要な視点です。

「問い」を立てれば、必然的にその問いへの探究が生まれる。

そんな「問い」の可能性を大いに感じて、ワクワクした一冊でした。

探究者になるためには、まず質問者になること。

ぜひこの視点は自分の地域教育事業の中でも取り入れていきたいと思います。

と同時に自らの成長の上でも、常に問いを立てることを大切に取り組みたいと考えています。

それが自分の人生に関わる一切に対して、自分が主体性に関わる=主体的に生きるということの意味だと思うから。

===

以下は本書の気になるところをまとメモしたものです。

「⇒」は個人的な感想、意見です。

まとメモ

・質問を促したり許したりすることは、質問者に権限を譲ることにほかならない。これはタテ社会の企業や政府機関、あるいは学校の教室でさえ気軽に採り入れられるシステムではないのだ。たとえば学校で質問を促そうと思えば、先生方は生徒たちに対する統制権を積極的に放棄しなければならない。

・日常生活を改善し、変化を引き起こそうとすると、慣れ親しんできた思考パターンや安易な前提条件から抜け出すことが必要になる。踏みならされた道から外へ出なければならない。そして多くの場合、私たちは「疑問/質問」によってその一歩を踏み出す。

・今日のように変化の激しい時代には、事なかれ主義よりも、周りに問いを発しようと身構える時間を増やさなければならないのかもしれない。つまり、変化する環境に順応し、新しい仕事にチャレンジし、生活や仕事、引退についての古い考えを見直し、優先順位を再検討し、創造的であるために、あるいは自分の生活や他人の生活に起きる様々な問題を解決するために、新たな道を求めることに時間を費やすのだ。

・「ア・ビューティフル・クエスチョン」(美しい質問)とは、私たちが物事を受け止める、あるいは考える方法を変えるきっかけとなる野心的だが実践的な質問のことであるーさらにそれは、変化を引き起こす触媒となり得る。

第1章 「Q」で志向にブレイクスルーを起こす

・質問、あるいは疑問は「知性のエンジンである。言い換えれば好奇心を抑制の利いた探求に転換する知的な仕組みのことだ」(歴史家 デイビッド・ハケット・フィッシャー)

・問いを促す推進力の一つは「自分が何を知らないかに気づく」ということにある。

・問いは拡散的思考を引き起こす。

・質問するビジネスリーダーにはある種の屈折した「謙遜と自信」が混在している。彼らは知識がないことを認めるほど謙虚であると同時に、他人の前で自分の無知を認められるほど自分に自信を持っている

・世の中はつねに変化し、どんどん複雑になっている。「大人になってから同じことを繰り返すというアプローチはもう効かない」・・・知っていることの大半が変更を迫られ、あるいは廃れてしまう時代にあって、「自分は専門家だ」と自信を持って言えるためには「学び続ける人」でなければならないのだ。

・「人がどんどん無知になっていく」(ステュアート・ファイアスタイン)

→ 集合知が増えるとともに、その構成員である私たちは多すぎる知識に追いつけなくなっていき、集合知の総量に対して個々人が知っていることの割合は小さくなっていく

・質問は答えに勝る。

・いつの日にかすべての医師が、そして医師以外のすべての人々も、ほとんどあらゆる事実に関する質問に対して、現在の私たちよりもはるかに正確に、しかも専門性を持って答えられる、クラウドベースの超検索エンジンに接続できる日が来るだろ。すると、さらに質問の価値が上昇して、答えの価値が低下する傾向が強まるはずだ。

・現在のように物事が指数関数的に変化する時代には、質問家が力強く成長できる(未来学者 ジョン・シーリー・ブラウン)。「疑問を抱く癖を身につけておかないと、変化を恐れるようになるだろう」。けれども「疑問を抱いたり、試したり、いろいろなことを結びつけることに抵抗を感じなければ、変化が冒険に見えてくるはずだ」。

・他の人よりも早く問題を「発見」し、その問題に関する疑問や質問にうまく答えられれば、新しい事業、新しいキャリア、新しい産業を生み出すことができる。

・「Q(アクション)=I(イノベーション)」、「Q-A=P(フィロソフィー)

・すべての「なぜ?」を尋ね尽くし、「もし~だったら?」を検討し尽くして、最後の、そして極めて重要な「どうすれば?」という問いの段階に入る。「どうすれば実現できるのか?」を確かめるのだ。これは行動のステップといえるが、それでもまだ問いが(これまでよりもずっと実践的であるものの)先に立つ

第2章 子どものように「なぜ」と問い続ける

・あまりに小さいころから多くのことを教えすぎると、子どもたちが自分で追い求めてきた、尋ねたり調べたりという過程を中断させてしまう。ゴプニック曰く「子どもは人類の研究開発部門」だ。いろいろな実験をすることを許されるとー大人からうるさく指示されずに、知りたいことを自由に探究できるとー創造性と好奇心をどんどん発揮するようになる。

・良質の労働者をつくりだすために、教育システムは従順さと基本的な知識の丸暗記、つあり工業労働者としての資質を磨く作業を重視している。・・・「学校が工場モデルに基づいてつくられたのなら、その教育システムも『疑問を抱くこと』を抑え込むようにつくられているのではないか?」

・生徒たちの頭の中に質問が生まれるまで待ったのは、質問の所有権を移したということにほかならない。質問をする代わりに、それについて生徒たちが自分で考える時間を当たることで、その問題を彼ら自身の問いに変えたのだ。

⇒ 問いをこちらが与えてしまうことは、主導権はあくまでこちらにある。問い自体を子どもたち自身に考えてもらうことで、問いそのものを自分ごとにすることができる。

・自分の問題だと感じられることが極めて重要です。・・・「自分で問いを立てると、それに答えることが自分の仕事だという気分になると子どもたちは言っています」

・質問は多くの人が思っているよりもずっと微妙で複雑で、高度な思考技術だとロスシュタインは主張する。質問とは「拡散的思考」「収束的思考」「メタ認知的思考」という3つの思考の賜物なのだと。

第3章 「美しい質問」を自分のものにする

・Q思考の3ステップ

「なぜ?」→「もし~だったら?」→「どうすれば?」

・素朴な質問をすると、人はなるべく単純化して答えなければならなくなる。すると、その質問がなければ複雑だったはずの問題が明確になることがある。これもまた素朴な質問の効用の一つだ。

・優れた質問家になるための重要な鍵の一つとして、深く考えず条件反射的な質問ばかりするのではなく、「相手の言うことに耳を傾ける」ことを挙げている。そうすれば本当に興味深い質問が心に浮かんでくるはずだという。

・「もし~だったら?」の段階では、実際的なことは考えずに、あらゆる疑問を浮かべて言い。「どうすれば?」という現実的な段階に入ると、思いついた可能性の多くは生き残らないかもしれない。しかしイノベーションにおいては、荒っぽく実現しそうにないアイデアが表面に表れては輝く時期が不可欠だ。

・「なぜ?」という言葉に浸透力があって、質問家がさまざまな既存の前提を乗り越えて問題を深く掘り下げるための原動力になると、「もし~だったら?」という発想は、思考の制約条件を取り払い、想像力に火をつけて、極めて大きな力を発揮する。

・ある問題に対して「初心者」の気持ちで当たると最初のうちは得るものが多いが、「もし~だったら?」の段階まで進むと、その問題についてある程度の(できれば多様な観点からの)知識を得たほうが役に立つ。また、その問題に関係ないと思えるようなあらゆる物事について幅広い知識を持っておくのもいい。幅広い情報を備えておけばおくほど、予想もしない結合の可能性が増えるからだ。

第4章 ビジネスに「より美しい質問」を与えよ

・いまの新しいビジネス環境では、企業は日々の関心事を超えた視点からものを考えることを要求されている。今日の企業が強力な目的意識を見つけ出すには、世界の人たちが何を望み、必要としているのか、何が障害になっているかを理解できるよう、世界的な視野を持つことが必要だ。同時に、ビジネスリーダーは内側にも目を向け、自社のコア・バリューや成し遂げたい大きな望みをはっきりと自覚しなければならない。

・バサデューによれば、「人はつい『どうすればこれをできるだろう?』『これをどうすべきだろう?』と問うことから始めてしまいます。けれども『can』や『should』を使い始めた瞬間、あなたは暗に『自分たちは本当にこれをできるのだろうか? そしてすべきなのか?』という判断をしていることになります」。ところが、「できそうか」(might)という言い回しをすると、「自分の判断を先送りできるのです。すると人は自由に選択肢をつくり出し、多くの可能性を開けるようになります」。

・企業のミッションを問いのかたちに変えれば、「私たちが目指しているものはこれです。まだそこに至っていないことはわかっていますが、ここに向かって旅をしているのです」というメッセージを世界に表明できる。順応性があり、変化の余地やさらなる可能性があることも示せる。

・おそらくもっとも重要なことは、「ミッション・クエスチョン」が人の”参加と協力”を歓迎しているという点だ。

第5章 「無知」を耕せ

・「力強い質問」には、伝染しやすいという特徴がある。・・・「絶対に失敗しないとわかっていたら、何に挑戦するだろう?」

・追求すべき大きくて、美しい質問を見つけ出すのは容易ではない。だから(いつもと同じように「なぜ?」から始めることにし)、「なぜ、それをすべきなのか?」をまず考えてみよう。私たちはだれもが目標、情熱、関心、懸念を持っている。すべきことも考えるべきこともたくさんある。それなのになぜ、「大きくて、難しく、まだ答えのわからない疑問」をそこに加える必要があるのだろうか?

なぜなら、問いは推進力になり得るからだ。人はだれでも引き出しの奥に、やるべきことや達成すべき目標などをどっさりしまいこんでいる。だが魅力的な疑問が湧くと、それを脇に置いたり無視したりするほうが難しくなる。

・野心的でありつつ行動につながる・・・「面白いと言うには難しすぎて、でもそれに答えられるいくばくかの希望が持てるほどには現実的な」問いを探すのだ。

・美しい質問を追求すればするほど、「充実して、好奇心が強く、面白い」自分ができあがる。・・・「どうしたら自分をつねに奮い立たせられるだろう?」

・質問家はその偉大な無知を愛するようになる。なぜなら無知こそ、創造性とイノベーションにとっての「チャンスの土地」だからだ。